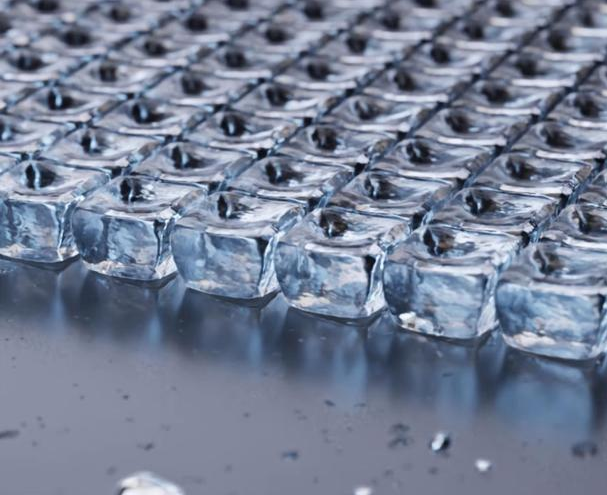

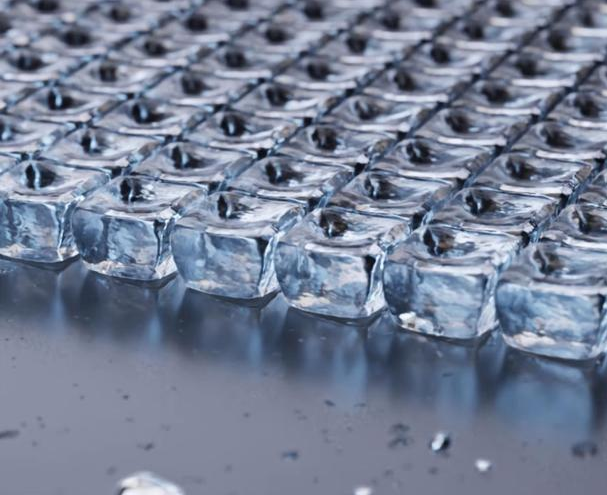

冰蓄冷技术作为对传统制冷技术的优化与升级,核心优势围绕成本控制、能源效率、系统稳定性、政策适配性四大维度展开,尤其在 “移峰填谷” 和冷量灵活调度上形成显著差异化竞争力,具体对比优势如下:

一、经济成本:从 “高负荷高价电” 到 “错峰低价运行”,大幅降低综合成本

传统制冷技术的核心痛点是 “高峰时段满负荷运行,电费成本高”,而冰蓄冷技术通过 “时空转移冷量” 破解这一问题,成本优势体现在两方面:

- 电费支出直降 30%-50%:传统制冷需在白天电力高峰时段满负荷运行,承担高额电费;冰蓄冷则利用夜间低谷电价制冰储冷,白天优先用储存的冷量满足需求,仅在冷量不足时启动机组辅助运行,年电费可直接减少三成以上。

- 初期设备投资更优化:传统制冷需按 “最大冷负荷” 配置机组;冰蓄冷可 “削峰”,主机装机容量可减少 30%-60%,同时减少变压器、电缆等配套设备的投资,机房占地面积也可节省 20%-30%。

二、能源效率:从 “低效运行” 到 “高效错峰 + 协同节能”,更适配低碳需求

传统制冷受 “环境温度 + 负荷波动” 影响大,能源效率不稳定;冰蓄冷通过运行时段优化和系统协同,实现全周期节能:

- 制冷机组效率更高:夜间环境温度比白天低 8-12℃(夏季),传统制冷白天高温时,机组冷凝温度高、COP 值低;冰蓄冷夜间制冰时,冷凝温度低,COP 值可提升 15%-25%,相同冷量下耗电量更少。

- 减少电网无效能耗:传统制冷集中在高峰时段用电,加剧电网 “峰谷负荷差”,迫使火电机组 “低负荷低效运转” 或 “高峰超负荷”,造成电网整体能耗浪费;冰蓄冷转移高峰用电需求,平衡电网负荷,间接减少电网碳排放。

- 适配清洁能源消纳:传统制冷难以直接对接光伏、风电等不稳定清洁能源;冰蓄冷可将清洁能源过剩电能转化为冷量储存,提升清洁能源利用率,助力 “双碳” 目标。

三、系统稳定性:从 “单一供冷” 到 “主备协同”,保障冷量连续供应

传统制冷依赖 “单机组 + 备用机组”,一旦主机故障或停电,冷量供应中断;冰蓄冷通过 “储冷装置 + 主机” 的双重保障,稳定性显著提升:

四、政策适配性:从 “无额外支持” 到 “多重政策红利”,降低应用门槛

传统制冷技术已无特殊政策倾斜,而冰蓄冷作为国家重点推广的 “节能减排技术”,可享受多维度政策支持,进一步降低应用成本:

- 国家层面引导:《“十四五” 节能减排综合工作方案》《重点用能单位节能降碳行动方案》等文件明确将冰蓄冷列为 “移峰填谷重点技术”,鼓励工业、建筑领域推广应用。

- 地方层面实惠:多地出台具体补贴政策,如:

- 电价补贴:低谷电价再下浮 10%-20%;

- 初投资补贴:按蓄冷量补贴 100-300 元 /kWh;

- 规划优惠:商业建筑应用冰蓄冷时,蓄冰机房面积不计入容积率。

这些政策可使冰蓄冷项目投资回收期缩短至 3-5 年。

总结:冰蓄冷 vs 传统制冷的核心差异

| 对比维度 | 冰蓄冷技术 | 传统制冷技术 |

|---|

| 电费成本 | 年电费降 30%-50%(错峰低价电) | 高峰高价电运行,成本高 |

| 主机装机容量 | 减少 30%-60%(削峰需求) | 按最大冷负荷配置,容量冗余大 |

| 制冷效率(COP) | 夜间制冰时高 15%-25% | 白天高温时效率低,波动大 |

| 应急保障 | 自带备用冷源(停电 / 故障可融冰供冷) | 无备用冷源,停电即断冷 |

| 政策支持 | 享受电价、投资、规划多重补贴 | 无特殊政策倾斜 |

简言之,冰蓄冷技术并非 “替代” 传统制冷,而是通过 “储冷 + 错峰” 的创新模式,解决了传统制冷 “成本高、效率低、稳定性差” 的核心痛点,尤其适合冷负荷大、电价峰谷差显著、对冷量连续性要求高的场景。

来源:viane

来源:viane 发布时间:2025-09-01

发布时间:2025-09-01